Che aspetto ha una città disseminata di luoghi di arte e cultura? Come si plasmano i rapporti umani spostandosi di luogo in luogo? E qual è il ruolo di una fiera nel mondo dell'arte contemporanea?

Torino, durante l’Art Week, è stata il palcoscenico della nostra più recente missione imprenditoriale. Per quattro giorni intensi, insieme a otto giovani artisti/e e curatori/curatrici pugliesi, abbiamo attraversato la città, esplorando spazi indipendenti, musei e fondazioni. Torino, un luogo che sfida le convenzioni, investendo in esperienze culturali diversificate, ci ha portato a riflettere su come l’arte possa essere vissuta e interpretata in modi nuovi. Ogni tappa è stata l’occasione per confrontarci, condividere idee e riflettere sul ruolo dell’artista e del curatore oggi, spingendoci ad approfondire il nostro sguardo e a immaginare nuove possibilità per il futuro dell’arte e della cultura.

I passi sui sampietrini, i clacson in sottofondo alle conversazioni, il rumore dei tram che si mescolava alle luci delle vetrine: tutto ha contribuito ad una narrazione urbana che ha fatto da eco e contrappunto alle opere d’arte, rilevando una geografia sensibile.

L’Hotel Principi di Piemonte, prima tappa del gruppo, con la sua imponenza, ha accolto “Afasia 1” di Arcangelo Sassolino, un’opera che sfida lo spazio, trasformando l’eleganza classica in un teatro di tensione fisica e concettuale. “Mi ha colpito l’installazione dell’Hotel dei Principi, mi ha incuriosito la meccanicità e l’impatto emotivo, la guerra in un palazzo quasi di cristallo” racconta Alessandra Savino, curatrice di Asteria Space. Il Museo Regionale di Scienze Naturali è stata la casa di una video-installazione provocatoria “Objects in Mirror Might Be Closer Than They Appear” di Julian Charrière e Julius von Bismarck, che invita a ripensare in modo critico la nostra relazione con la natura e la necessità di un rinnovamento della nostra consapevolezza ecologica. “Mi ha riacceso una voglia di ricerca più istintiva, meno ragionata, anche grazie al contesto particolare del Museo. C’era una tensione affascinante tra l’opera e lo spazio, amplificata dalla presenza inquietante degli occhi degli animali imbalsamati” ha ribadito Giulia Crastolla, giovane artista che opera in ambito socio-comunitario attraverso opere d’arte visiva.

Open House Torino è un evento annuale che offre la possibilità di esplorare gratuitamente spazi architettonici di grande interesse, spesso chiusi al pubblico. Case private, edifici storici, spazi contemporanei e progetti innovativi si aprono ai cittadini e non per raccontare la storia, l’identità e la creatività della città attraverso il suo patrimonio architettonico e urbanistico. Open House Torino è “un invito alla scoperta, in una grande festa per la curiosità e il senso di appartenenza”, com’è descritto sul sito web dedicato.

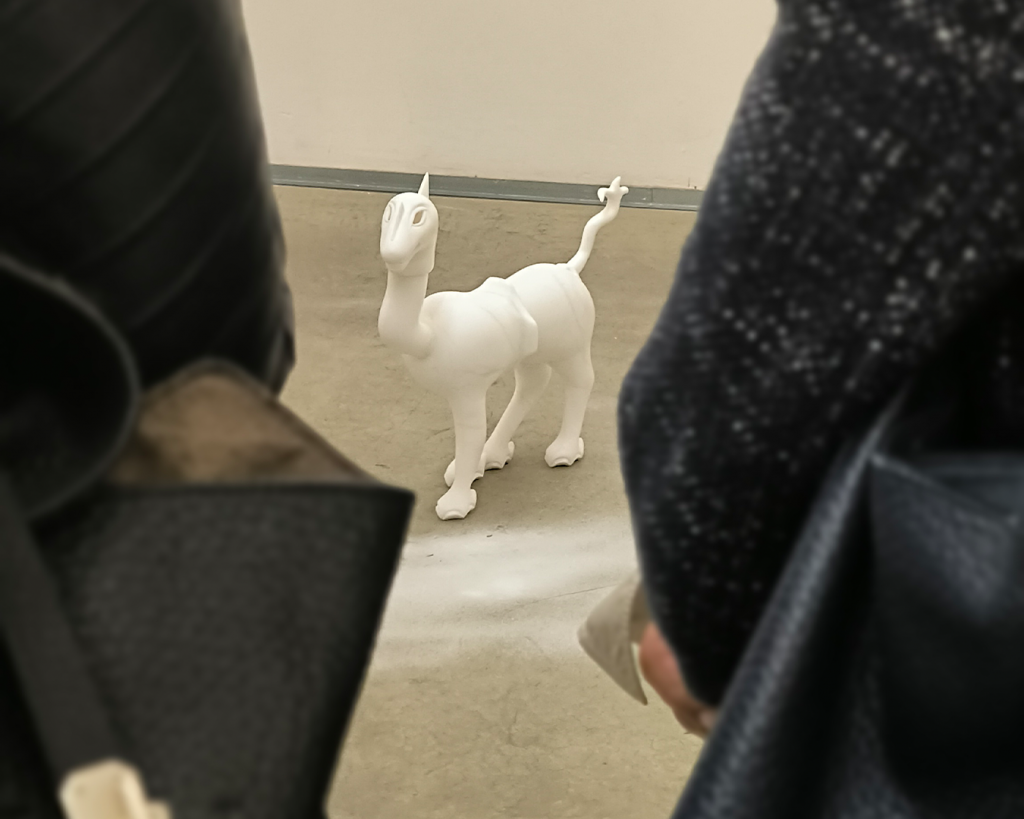

Tra gli altri spazi che abbiamo visitato, La Pinacoteca Agnelli, sospesa sopra il Lingotto, evoca un dialogo implicito tra memoria industriale e innovazione culturale. L’architettura del luogo è un elemento attivo che amplifica la carica simbolica e invita lo spettatore a decostruire il confine tra il dentro e il fuori, tra il visibile e l’invisibile. Se, all’esterno, sulla Pista 500, si erge l’opera di Chalisée Naamani, “My Mother Was My First Country” – un cartellone che rimanda a quelli pubblicitari – che riflette l’intricato rapporto tra vita personale e vita politica nella contemporaneità, l’interno accoglie “Arrivare in tempo”, la più grande mostra dedicata all’artista Salvo, con una serie di dipinti e studi sulla luce. Diverse sono state le interconnessioni tra le opere incontrate in questo viaggio: Manuel Panico, studente in Pratiche Curatoriali e partecipante alla missione, ha rilevato una ridondanza nell’uso della simulazione materica, sia in “Tachilalia (mangio parole)” di Camilla Gurgone – una serie di ceramiche che rappresentano scontrini, esposta ad Artissima 2024 – che in Silent Studio di Mark Manders – esposizione internazionale presso la Fondazione Sandretto – che ospita al suo interno dei grandi ritratti bronzei che ricordano l’argilla.

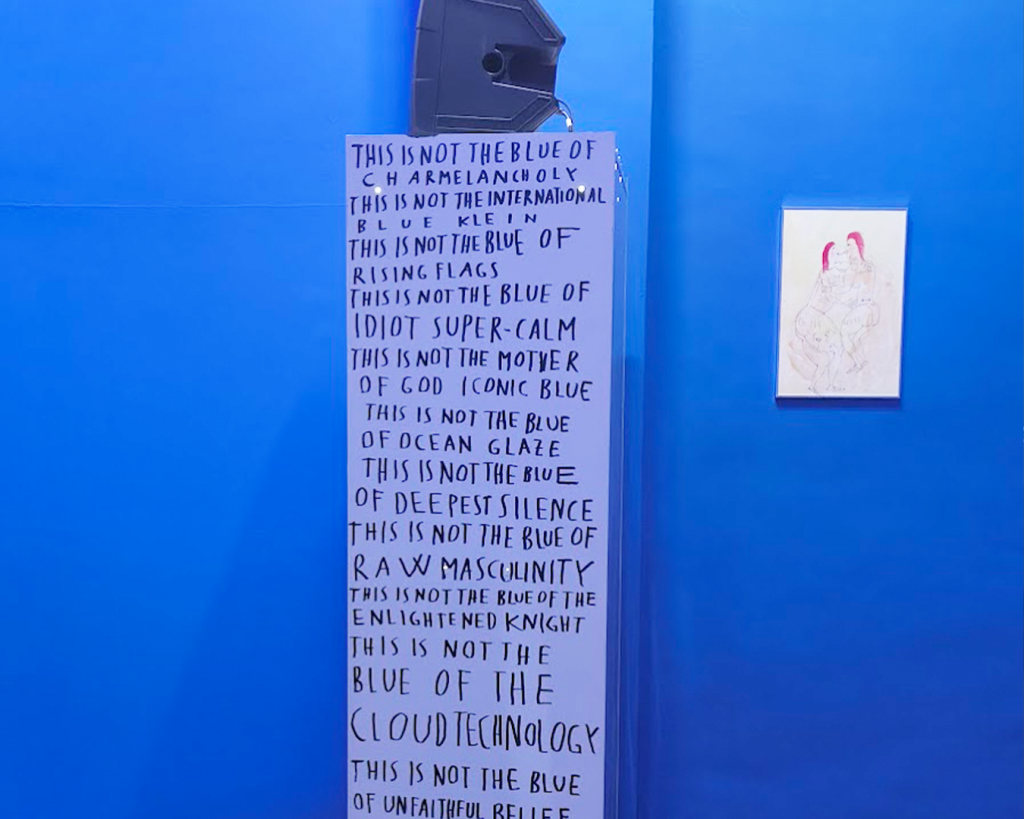

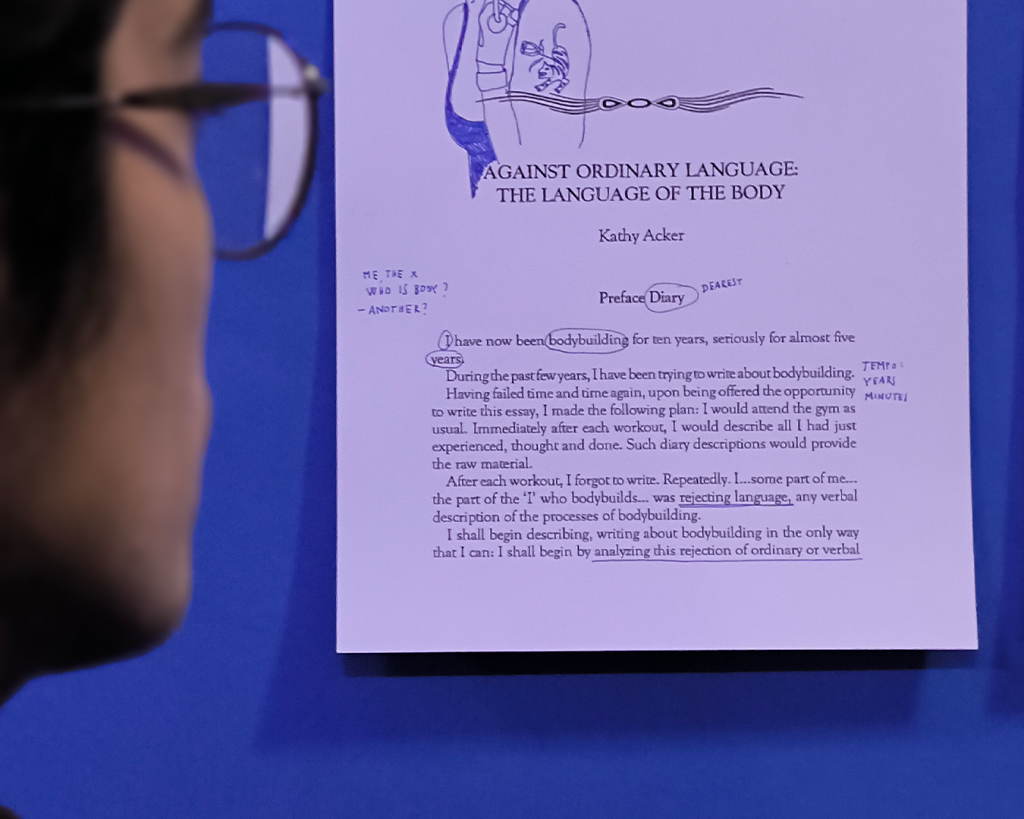

Un grande impatto hanno avuto gli spazi d’arte indipendenti. Una delle tappe più illuminanti è stata quella ad Almanac con la mostra “BLUE BLUE BLUE LIMBO” di Industria Indipendente. L’esperienza offerta da Almanac, uno spazio allestito come una palestra – metafora dell’“allenamento sensoriale” al quale il pubblico è invitato a partecipare – va oltre il concetto di mostra. Gli elementi, dal profumo che sarà lanciato l’anno prossimo agli espedienti creativi come i tatuaggi temporanei ispirati alle opere, creano un ambiente immersivo. Questo modello dimostra che l’arte contemporanea, grazie all’incontro tra ricerca artistica, produzione curatoriale e progettualità trasversale, può essere anche un potente strumento di branding culturale, capace di generare valore economico e sociale. Almanac incarna un nuovo modo di intendere il sistema dell’arte, in cui la produzione di contenuti culturali è intrinsecamente legata alla sostenibilità e alla capacità di innovare.

Anche Artissima 2024 ha aperto a delle riflessioni sul sistema dell’arte. Oltre ad essere una vetrina per il mercato, si configura come una piazza dove l’arte è un dispositivo per generare valore sociale, economico e simbolico. Gallerie consolidate e realtà emergenti si incontrano, costruendo reti e alleanze che ridefiniscono continuamente le logiche di scambio. L’evento, che si tiene ogni anno, invita i visitatori a riflettere sul mercato dell’arte come un ecosistema in cui intuizione e pragmatismo coesistono. In un’epoca in cui la creatività si intreccia sempre più con la necessità di sostenibilità economica, Artissima è una possibilità ed un invito per un futuro in cui arte e impresa non sono in contrasto, ma si potenziano a vicenda.

Questa missione è stata anche un processo di costruzione di una comunità temporanea. Gli otto partecipanti hanno potuto condividere idee, fragilità e visioni in un contesto di viaggio. “L’esperienza è stata un momento di condivisione calorosa e complice, arricchita da scambi di opinioni e attimi di leggerezza” ha raccontato Aurora. La forza di questa comunità è emersa soprattutto nei momenti informali: le conversazioni nei tram, le passeggiate sotto le luci di Torino, gli sguardi condivisi davanti a un’opera. È in questi attimi che l’esperienza ha trovato la sua dimensione più intima e trasformativa.

Si può fare qualcosa anche avendo poco. Uno spazio anche non convenzionale può essere sfruttato se c’è un progetto valido e strutturato dietro. Mi ha portato a riflettere che dobbiamo fare qualcosa.

Torino ci ha insegnato che l’arte vive e prospera non solo nei grandi musei, ma anche in spazi indipendenti e non convenzionali. Ci ha invitato a ripensare i luoghi dell’arte nelle nostre realtà locali, immaginando nuovi modi per farli dialogare con le persone. L’arte può essere un catalizzatore di relazioni, un ponte tra culture e una finestra verso il futuro. L’ispirazione di Torino ci sprona a costruire geografie sensibili nei nostri contesti, spazi che non siano solo contenitori, ma luoghi vivi dove l’arte e le persone possano incontrarsi, trasformarsi e crescere insieme. La missione imprenditoriale ad Artissima 2024 è stata una chiamata ad agire, a immaginare, a osare. Torino, una città che ci ha insegnato che innovazione e autenticità possono convivere, offrendoci la consapevolezza che l’arte è molto più di ciò che vediamo: è ciò che costruiamo.

Il nostro percorso verso la missione ad Artissima 2024

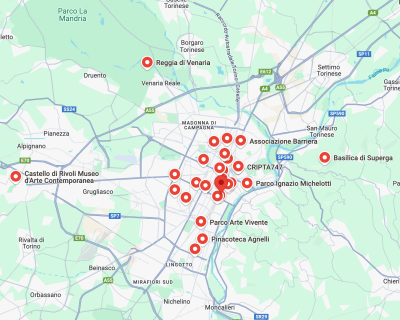

Durante l’incontro conoscitivo, successivo alla selezione, ogni partecipante ha avuto l’opportunità di presentarsi e condividere la propria pratica artistica o curatoriale, dando vita a un dialogo aperto e stimolante. Da qui è nata l’idea di costruire una mappa partecipata, il vero filo conduttore di tutta l’esperienza. La mappa, arricchita da ognuno di noi con luoghi di interesse personali, è diventata il punto di riferimento quotidiano. Ogni mattina definivamo insieme l’itinerario, garantendo così un’esperienza realmente collettiva. Al termine della missione, ci siamo confrontati sui luoghi visitati, riflettendo sul modo in cui questi spazi hanno parlato alle nostre pratiche e idee. Una mappa, dunque, non solo di luoghi, ma anche di connessioni e prospettive.

Donato Trovato

Donato Trovato Eloisa Calabrese

Eloisa Calabrese Serena Grassi

Serena Grassi Manuel Panico

Manuel Panico Lucrezia Geraldo

Lucrezia Geraldo Giulia Crastolla

Giulia Crastolla Aurora Lacirignola

Aurora Lacirignola Alessandra Savino

Alessandra Savino